고대 고지 독일어

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

고대 고지 독일어는 750년부터 1050년까지 사용된 게르만어의 한 갈래이다. 이 시기는 고지 독일어 자음 이동이 완료된 시기로, 문자 기록이 시작되면서 시작되었다. 고대 고지 독일어는 프랑크 왕국, 알레만니아, 바이에른 공국 등에서 사용되었으며, 다양한 방언으로 나뉘었다. 주요 방언으로는 프랑크어, 알레만어, 바이에른어 등이 있다. 이 시기에는 명사, 대명사, 동사의 형태 변화가 복잡하게 나타났으며, 문해력은 수도원을 중심으로 발전했다. 주요 문헌으로는 아브로간스, 힐데브란트의 노래, 무스필리 등이 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 독일어의 방언 - 오스트리아 독일어

오스트리아 독일어는 오스트로바이에른어를 기반으로 합스부르크 시대부터 표준화된 독일어 변종으로, 독일 표준 독일어와 어휘, 문법, 발음에서 차이를 보이며, 유럽 연합 가입 후 국제법적으로 인정받는 다중 중심 언어의 변종이다. - 독일어의 방언 - 저지 독일어

저지 독일어는 독일 북부와 네덜란드 북동부에서 사용되는 고지 독일어 자음 변화를 겪지 않은 서게르만어족의 언어 변종으로, 언어적 특징, 역사, 방언, 법적 지위 등 복잡한 쟁점을 가진다. - 독일의 언어 - 독일어

독일어는 독일, 오스트리아, 리히텐슈타인 등의 공식 언어이자 여러 국가에서 공용어로 사용되는 인도유럽어족 게르만어파에 속하는 언어로, 고지 독일어와 저지 독일어로 나뉘며 표준 독일어는 특정 방언에 기반하고, 로마자를 사용하며, 독특한 문법적 특징을 지니고, 전 세계적으로 2억 명 이상의 사용자가 있다. - 독일의 언어 - 쿠르드어

쿠르드어는 인도유럽어족 이란어파에 속하며 쿠르드족이 사용하는 언어로, 쿠르만지어, 소라니어, 남부 쿠르드어 등의 방언이 있고 터키, 이라크, 이란, 시리아 등지에 분포하며 다양한 문자로 표기된다.

| 고대 고지 독일어 | |

|---|---|

| 언어 정보 | |

| 언어 이름 | 고대 고지 독일어 |

| 자기 이름 | Diutisk |

| 지역 | 중앙유럽 |

| 시대 | 초기 중세 |

| 계통 | 인도유럽어족 - 게르만어파 - 서게르만어군 |

| 문자 | 룬 문자, 로마자 |

| ISO 639-2 | goh |

| ISO 639-3 | goh |

| Glottolog | oldh1241 |

| Glottolog 이름 | Old High German |

| 음성 표기 | IPA |

2. 시기

일반적으로 고대 고지 독일어의 사용 시기는 빌헬름 셰러를 따라 750년부터 1050년까지로 본다.[1][2] 이는 고대 고지 독일어의 문자 기록과 함께 시작된다. 초기에 문자 기록은 주석뿐이지만 9세기에 이르면 장문의 번역과 작문 기록이 나타난다.[2] 그러나 고대 고지 독일어를 정의하는 특징인 고지 독일어 자음변이는 빠르면 6세기에 시작되어 750년에는 완료된 상태였으므로, 일부 학자는 고대 고지 독일어의 출발을 6세기로 두기도 한다.[3] 또는 750년 이전을 가리키는 용어로 “선(先)고대 고지 독일어”( Voralthochdeutschde )[4] 아니면 “문어 이전 고대 고지 독일어”( vorliterarisches Althochdeutschde ) 따위의 용어를 사용하기도 한다. 어떤 용어를 사용하건 간에 모든 학자들은 문자로 기록되지 않던 시기가 있었으며 8세기 중반에 연속적인 문자 전통이 시작되었다는 데 동의한다.

게르만족의 대이동 시기에 고지 독일어를 사용하는 부족들은 훗날의 알레만니아, 바이에른 공국, 랑고바르드 왕국 땅에 정착했다. 같은 시기에 프랑코니아어를 사용하는 부족들은 라인강과 루아르강 사이의 땅에 정착했고, 이후에 라인강을 건너 갈리아 북부를 정복한 뒤 메로빙거 왕조 치하에서 프랑크 왕국을 세웠는데, 그 영토는 결국 루아르강까지 뻗어 내려가게 된다.

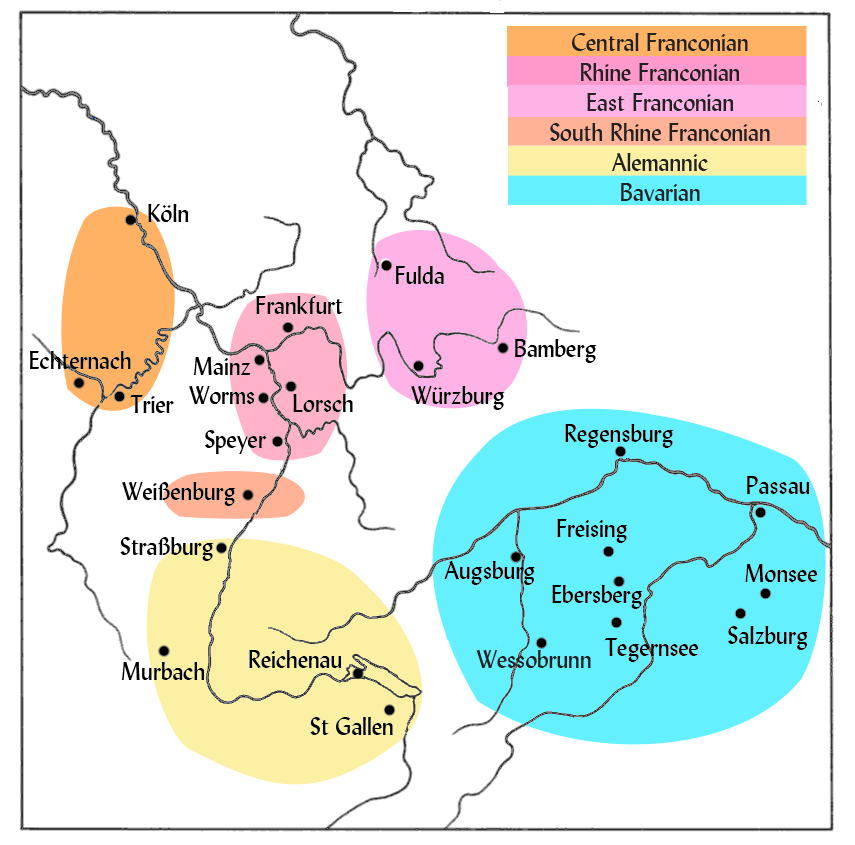

고대 고지 독일어에는 표준어나 넓은 지역에서 쓰이는 방언이 없었으며, 모든 텍스트는 특정 방언이나 방언의 혼합으로 작성되었다. 대체로 고대 고지 독일어의 주요 방언 구분은 후대와 비슷하게, 확립된 영토 집단과 제2차 음운 이동의 영향에 기반하였으며, 이는 오늘날까지 영향을 미치고 있다. 그러나 고대 고지 독일어에 대한 직접적인 증거는 몇몇 주요 종교 중심지에서 생산된 필사본으로만 남아있어, 현대 방언 지도에 쓰이는 동어선 정보는 없다. 이러한 이유로 방언을 "수도원 방언"(독일어 ''Klosterdialekte'')이라고 부르기도 한다.[1]

랑고바르드어의 지위에 대해서도 학자마다 입장이 다르다. 랑고바르드어는 엘베게르만어군에 속하며 이른 시기에 고지 독일어 자음변이를 겪은 것으로 보인다. 이런 이유로 일부 학자는 랑고바르드어를 고대 고지 독일어의 일부로 취급한다. 그러나 랑고바르드어로 된 기록이 전혀 없고 (라틴어 텍스트에 몇몇 단어와 이름이 남아 있을 뿐이다) 8세기에 이르면 이미 사라지고 있는 언어였기 때문에 다른 학자들은 랑고바르드어를 고대 고지 독일어에 관한 논의에서 제외한다. 하이더만스가 지적하듯 이런 이유로 랑고바르드어를 제외하는 것은 언어의 보존이라는 외적 상황에 기초한 것일 뿐 언어의 내적 특징에 따른 것이 아니다.

고대 고지 독일어의 시대가 끝나는 시점에 대해서는 이견이 적다. 11세기의 철자법에 드러나는 음운 변화는 명사와 형용사 곡용 체계 전반을 뒤흔들었다. 또한 1022년 노트커 라베오의 죽음 이후 100년 동안 줄글이 별로 발견되지 않는다. 따라서 일반적으로 11세기 중반을 중세 고지 독일어로의 전환기라고 본다.

3. 분포

고대 고지 독일어는 6세기경에 제2차 자음 추이를 겪은 방언들, 즉 엘베 게르만어군 전체와 베저-라인 게르만어군의 대부분으로 구성된다.

고대 고지 독일어 시기가 시작될 즈음, 프랑크 왕국 서부(네우스트리아와 아우스트라시아)의 프랑크족들은 점차 갈리아로망스어를 말하기 시작했다. 이후에 로망스어군과 게르만어군의 언어적 경계가 동쪽으로는 뫼즈강과 모젤강을 따라 형성되었고, 북쪽으로는 아마도 현재 프랑스어와 플람스어의 경계보다 약간 남쪽에 형성되었다. 이 경계선 북쪽의 프랑크족은 자신들의 언어를 유지했지만 제2차 자음 추이를 겪지는 않았다. 따라서 이들의 저지 프랑코니아어(네덜란드어의 조상)는 고대 고지 독일어에 속한 보다 동쪽의 프랑코니아어 방언들과 갈라지게 되었다.

북해 연안의 색슨족과 프리슬란트족도 제2차 자음 추이를 겪지 않았다. 오늘날의 벤라트 선과 비슷한 위치의 등어선 다발이 제2차 자음 추이의 북쪽 한계선을 표시하며, 이 선을 따라 프랑크족의 방언과 고대 색슨어가 구분되었다.

이탈리아 북부에 정착한 랑고바르드족은 774년 샤를마뉴에게 정복당하기 전까지 자신들의 언어를 유지했다. 이후 이 지역의 게르만어 사용자들은 점차 토착 로망스어 방언만을 사용하게 된다. (이들은 샤를마뉴의 정복 시기에 이미 이중언어화자였을 것이 거의 확실하다.) 그 결과 고대 고지 독일어 시기가 끝날 때쯤에 랑고바르드어는 사라지고 말았다.

4. 방언

주요 방언, 그들의 교구 및 수도원은 다음과 같다:[2]

자료가 충분하지 않은 두 방언은 다음과 같다.

프랑키아의 서부, 로마화된 부분에서 서프랑크어 방언이 계속 존재했는지 여부는 불확실하다. 이것이 카롤링거 왕조 궁정의 언어였을 수도 있다는 주장이나, 프랑스 필사본에 등장하는 루트비히의 노래에서 증명되었다는 주장(이는 이중 언어 사용을 시사함)은 논란의 여지가 있다.[2][3]

고대 고지 독일어는 크게 중부와 남부로 나뉘며, 남부 방언이 자음 추이의 파열음 무성음화 경향이 더 강하다.

5. 문자 및 문해력

고대 고지 독일어 문해력은 장크트갈렌 수도원, 라이헤나우 섬, 풀다 수도원을 포함한 수도원의 산물이다. 그 기원은 8세기 중반 성 보니파스에 의해 독일 교회가 설립되면서 시작되었으며, 9세기의 카롤링거 르네상스 동안 더욱 장려되었다.

카롤링거 르네상스 시대 학자들 사이에서 고대 고지 독일어 서사시 보존에 대한 헌신은 오늘날 우리가 가지고 있는 빈약한 생존물(''힐데브란트의 노래''와 ''무스필리'' 사이의 총 200줄 미만)에서 짐작할 수 있는 것보다 훨씬 컸다. 아인하르트는 샤를마뉴 대제가 서사시를 후세를 위해 수집하라고 직접 명령했다고 전한다.[1] 이러한 기록의 소실은 후대 사람들의 무관심이나 종교적 열정으로 인해 발생했다. 샤를마뉴의 무능한 후계자인 경건왕 루이는 아버지의 이교적 내용으로 인해 아버지의 서사시 모음집을 파괴했다.

알쿠인의 제자이자 나중에 풀다의 수도원장이었던 라바누스 마우루스는 독일어 문해력 함양의 중요한 옹호자였다. 그의 제자들로는 발라프리트 스트라보와 바이센부르크의 오트프리트가 있었다.

고대 고지 독일어 시대 말기에 노트케르 라베오는 이 언어에서 가장 위대한 문체론자 중 한 명이었으며, 체계적인 표기법을 개발했다.

고대 고지 독일어는 룬 문자에서 라틴 문자로의 전환의 정점을 찍었다. 이 전환은 철자법의 상당한 변화를 가져왔는데, 이는 개별 필경사와 필사본 제작소가 라틴 문자에 고유하지 않은 소리를 자체적으로 음역해야 했기 때문이다. 바이센부르크의 오트프리트는 그의 ''복음서'' 서문 중 하나에서 라틴 문자를 독일어에 적용하는 과정에서 발생하는 몇 가지 문제에 대한 언급과 예를 제공한다. ...sic etiam in multis dictis scriptio est propter litterarum aut congeriem aut incognitam sonoritatem difficilis.|...또한 많은 표현에서 철자가 어려운데, 이는 문자가 쌓이거나 익숙하지 않은 소리 때문이다.la 고대 고지 독일어 ''이사도르'' 또는 노트케르의 세심한 정자법은 이와 유사한 인식을 보여준다.

6. 음운론

고대 고지 독일어는 룬 문자에서 라틴 문자로 전환된 시기이다.[2] 이 전환으로 인해 철자법에 상당한 변화가 생겼는데, 이는 개별 필경사와 필사본 제작소가 라틴 문자에 없는 소리를 자체적으로 음역해야 했기 때문이다. 바이센부르크의 오트프리트는 그의 ''복음서'' 서문에서 라틴 문자를 독일어에 적용하면서 발생하는 문제들을 언급하며, 고대 고지 독일어 ''이사도르''나 노트케르의 정자법에서도 이러한 인식을 보여준다.

9세기 동 프랑코니아 방언(풀다 수도원의 방언)의 모음과 자음 체계는 풀다 수도원의 방언이며, 특히 고대 고지 독일어 ''타티안''의 방언이다. 고대 고지 독일어 사전과 문법은 종종 타티안의 철자를 표준화된 철자 대신 사용하는데, 이는 특히 자음과 관련하여 중고지 독일어 형태와 가깝게 인식될 수 있다는 장점이 있다.

타치아누스 복음서에서 복음서 번역에 사용된 동프랑크 방언을 9세기의 표준적인 어형으로 사용한다.

- 단모음: a, e, i, o, u (문법서에서는 원래의 e와 a의 움라우트 표기인 ë를 구별하여 사용하기도 한다)

- 장모음: ā, ē, ī, ō, ū

- 이중 모음: ei, ie, ou, uo, iu, io

6. 1. 모음

고대 고지 독일어는 6개의 음소 단모음과 5개의 음소 장모음을 가지고 있었으며, 이들은 강세 음절과 약세 음절 모두에서 나타났다. 또한 6개의 이중 모음이 있었다.| rowspan="2" | | 전설 모음 | 중설 모음 | 후설 모음 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 단모음 | 장모음 | 단모음 | 장모음 | 단모음 | 장모음 | |

| 고모음 | colspan="2" | | |||||

| 중모음 | , | colspan="2" | | ||||

| 저모음 | colspan="2" | | |||||

| colspan="1" | | 이중모음 | |||||

| colspan="2" | | colspan="2" | | colspan="2" | | ||||

| colspan="2" | | colspan="2" | | colspan="2" | | ||||

| colspan="2" | | colspan="2" | | colspan="2" | | ||||

모음의 길이는 필사본에서 일관되지 않게 표시되었는데, 모음 문자 이중화, 세르콤플렉스, 급성 악센트 등이 장모음을 나타내는 데 사용되었다. 단모음과 중모음은 현대 독일어에서처럼 장모음보다 더 낮게 발음되었을 수 있지만, 기록된 자료에서는 확인할 수 없다.

모든 후설 모음은 우물라우트의 결과로 전설 모음 변이음을 가졌을 가능성이 높다.[3] 와 의 우물라우트에서 (아마도 중폐모음)가 존재했지만, 고대 고지 독일어 시대 말까지는 음소화되지 않았을 것이다. 필사본은 때때로 두 개의 소리를 구별하는데, 일반적으로 현대 문법과 사전에서는 중모음에 를 사용하고 중폐모음에 를 사용한다.

11세기 중반까지, 강세를 받지 않는 음절에서 발견되는 다양한 모음들은 거의 모두 축약되어 가 되었다.

예시:

| 고대 고지 독일어 | 중고지 독일어 | 현대 독일어 | 영어 |

|---|---|---|---|

| mahhôngoh | machengmh | machende | 만들다, 하다 |

| tagagoh | tagegmh | Tagede | 날들 |

| demugoh | dem(e)gmh | demde | ~에게 |

6. 2. 자음

고대 고지 독일어와 그것이 발전해 온 서게르만 방언의 주요 차이점은 고대 고지 독일어가 제2차 음운 변화를 겪었다는 것이다. 이러한 음운 변화의 결과로 자음 체계가 독일어는 영어와 저지 독일어를 포함한 다른 모든 서게르만어군과 다르게 되었다.- 고대 고지 독일어 방언의 자음 체계에는 광범위한 변동이 있었는데, 이는 주로 고지 독일어 음운 변화의 영향을 받는 정도의 차이에서 비롯된다.

- 파열음과 마찰음 계열에서 셀에 두 개의 자음이 있는 경우, 첫 번째는 강한 자음이고 두 번째는 약한 자음이다. 약한 자음의 유성음화는 방언에 따라 달랐다.

- 고대 고지 독일어는 장자음과 단자음을 구별했다. 이중 자음 철자는 현대 독일어에서와 같이 앞선 단모음을 나타내는 것이 아니라 진정한 자음 쌍자음을 나타낸다. 고대 고지 독일어에서 발견되는 이중 자음은 ''pp, bb, tt, dd, ck'', ''gg, ff, ss, hh, zz, mm, nn, ll, rr''을 포함한다.

- 는 9세기 동안 모든 방언에서 로 변경되었다. 현대 고대 고지 독일어 사전 및 용어집에 반영된 고대 고지 독일어 ''Tatian'' (830년경)의 상태는 ''th''가 초성에, ''d''가 다른 위치에 나타나는 것이다.

- 고대 고지 독일어 가 현대 독일어의 경우처럼 전설 모음 뒤에 구개음화된 이음 을 습득했는지는 불분명하다.

- 꼬리가 달린 'z' (''ȥ'')는 공통 게르만어 ''t''가 고지 독일어 자음 이동에서 발생한 치경 마찰음을 나타내기 위해 현대 문법 및 사전에서 사용되기도 한다. 이는 ''z''로 표시되는 치경 파찰음과 구별된다. 이러한 구별은 아파찰음을 위해 ''tz''를 사용하는 고대 고지 독일어 ''Isidor''를 제외하고는 원본 필사본에 상응하는 것이 없다.

- 원래 게르만 마찰음 ''s''는 문자로 고지 독일어 자음 이동에서 진화한 젊은 마찰음 ''z''와 명확하게 구별되었다. 두 문자의 소리는 13세기 이전에 합쳐지지 않은 것으로 보인다. ''s''가 나중에 다른 자음 앞에서 로 발음되게 되었으므로 (''Stein'' , ''Speer'' , ''Schmerz'' (원래 ''smerz'') 또는 ''Ast'' 와 같은 단어의 남서부 발음) 게르만어 ''s''의 실제 발음은 와 사이 어딘가, 아마도 근처였을 것이라고 안전하게 추정할 수 있다. 이는 중세 고지 독일어 말기까지 모든 고대 고지 독일어에서 추정될 수 있다. "무엇이든"을 의미하는 ''swaz''와 같은 단어는 가 아니라 였고, 나중에 (13세기) , 였을 것이다.

9세기의 동프랑크 방언을 예로 들면 다음과 같다. (타치아누스 복음서에서 복음서 번역에 사용된 것이 동프랑크 방언이었기 때문에 표준적인 어형으로 동프랑크 방언의 것이 사용된다).

- b, d(어두에서 th [ð]), g, p, t, k

- f, h, s, ph (또는 pf) [pf], z [ts], s, s (문법서에서는 IPA의 "ʒ"와 같이 표기하는 특수한 문자를 사용하지만 여기서는 s와 구분하지 않는다)

- m, n, l, r, w, j

- sp, st, sk

6. 3. 음운 변화

- , > , 모든 위치에서 ( > 는 이미 서부 게르만어에서 발생했습니다. 대부분의 고지 독일어 지역에서 이 변화가 일어났습니다.)

- * 원시 게르만어 *''sibi'' "체" > 고대 고지 독일어 ''sib'' (참고. 고대 영어 ''sife''), 원시 게르만어 *''gestra'' "어제" > 고대 고지 독일어 ''gestaron'' (참고. 고대 영어 ''ġeostran'', ''ġ''는 마찰음 )

- 고지 독일어 자음 이동: 상속된 무성 파열음은 마찰음과 파찰음으로 약화되고 유성 마찰음은 파열음으로 굳어지며 경우에 따라 무성음이 됩니다.

- * 모음 사이에서, 비강화된 모음 다음의 , , 는 , , 로 마찰화되고, 다른 곳에서는 , , 로 마찰화됩니다. 군집 은 예외입니다. 고대 영어 ''slǣpan''과 고대 고지 독일어 ''slāfan''을 비교해 보십시오.

- * 단어 시작 부분, 공명음 뒤, 그리고 중복될 때, 동일한 자음은 , 및 로 파찰화되었습니다. 고대 영어 ''tam'': 고대 고지 독일어 ''zam''.

- ** > 의 확산은 지리적으로 매우 제한적이며 현대 표준 독일어에는 반영되지 않습니다.

- * , 및 는 무성음화됩니다.

- ** 표준 독일어에서는 가 모든 위치에서 적용되지만, 와 는 중복될 때만 적용됩니다. 원시 게르만어 *brugjo > *bruggo > ''brucca'', 하지만 *leugan > ''leggen''.

- (''ē²'')와 는 각각 와 로 이중모음화됩니다.

- 원시 게르만어 는 가 되었지만 , , 앞과 단어 끝에서는 단모음화되어 ê가 되는데, 이는 강세가 없는 의 반사음이기도 합니다.

- * 마찬가지로, > 는 , 앞과 모든 치경음 앞에서 발생하며, 그렇지 않으면 > 가 됩니다. 원시 게르만어 *''dauþaz'' "죽음" > 고대 고지 독일어 ''tôd'', 하지만 *''haubudą'' "머리" > ''houbit''.

- ** 는 여기에서 원시 인도 유럽어 *k에서 상속된 만을 의미하며, 자음 이동의 결과인 는 때때로 ''h''로 표기됩니다.

- 는 ''i''-움라우트 및 ''u''-움라우트 하에서 와 병합되지만 다른 곳에서는 (이전 )가 됩니다. 상부 독일어 방언에서는 순음과 연구개음 앞에서 가 되기도 합니다.

- 는 모든 독일어 방언에서 로 강화됩니다.

- 다른 자음 앞의 초기 및 는 생략됩니다.

9세기의 동프랑크 방언을 예로 듭니다. (타치아누스 복음서에서 복음서 번역에 사용된 것이 동프랑크 방언이었기 때문에 표준적인 어형으로 동프랑크 방언의 것이 사용됩니다).

7. 형태론

고대 고지 독일어의 명사는 성(남성, 여성, 중성), 수(단수, 복수), 격(주격, 소유격, 대격, 여격, 예외적으로 탈격)에 따라 형태가 변화한다. 대명사 역시 격에 따라 다양한 형태를 가지며, 자세한 내용은 하위 섹션에 표로 정리되어 있다. 동사는 법(직설법, 접속법, 명령법), 시제(현재, 과거, 완료, 과거 완료, 미래), 인칭 및 수에 따라 활용되며, 강변화 동사, 약변화 동사, 과거 현재 동사, 불규칙 동사 등 다양한 활용 형태를 보인다. 게르만어는 현재 시제와 과거 시제의 단순한 2시제 체계를 가졌지만, 고대 고지 독일어는 완료 시제, 과거 완료 시제, 미래 시제의 세 가지 주변적 시제를 발전시켰다.[1] 주변적 과거 시제는 조동사(''wësan'', ''habēn'')의 현재형 또는 과거형과 과거 분사를 결합하여 형성되었는데, 초기에는 과거 분사가 원래의 형용사 기능을 유지하여 격과 성의 어미 변화를 보였다. 자동사의 경우 주격, 타동사의 경우 대격으로 변화했다.[2] 예를 들면, ''"After thie thö argangana warun ahtu taga"''(여덟 날이 지난 후),[3] ''"phīgboum habeta sum giflanzotan"''(어떤 사람이 심었던 무화과나무가 있었다)와 같다.[4] 그러나 시간이 지남에 따라 이러한 어미 변화는 사라졌고, 분사는 더 이상 형용사로 간주되지 않고 동사의 일부로 간주되게 되었다. 미래 시제는 조동사 ''skulan''(현대 독일어 ''sollen'')과 부정사, 또는 ''werden''과 현재 분사를 사용하여 표현했다. 예를 들면, ''"Thu scalt beran einan alawaltenden"''(너는 전능자를 낳을 것이다), ''"Inti nu uuirdist thu suigenti"''(그리고 이제 너는 침묵하기 시작할 것이다)와 같다.

7. 1. 명사

고대 고지 독일어의 명사는 다음과 같은 특징을 갖는다.7. 2. 대명사

| 격 | 단수 | 복수 |

|---|---|---|

| 주격 | ih | wir |

| 소유격 | mīn | unsēr |

| 여격 | mir | uns |

| 대격 | mih | unsih |

| 격 | 단수 | 복수 |

|---|---|---|

| 주격 | thu, thū | ir |

| 소유격 | thīn | iuwēr |

| 여격 | thir | iu |

| 대격 | thih | iuwih |

| 격 | 남성 | 중성 | 여성 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 단수 | 복수 | 단수 | 복수 | 단수 | 복수 | |

| 주격 | her, er | sie | is | siu | siu, sī, si | sio, sie |

| 소유격 | sīn | iro | es, sīn | iro | ira | iro |

| 여격 | imo | in | imo | in | iru, iro | in |

| 대격 | inan | sie | is | siu | sia | sio, sie |

1인칭에는 양수 소유격 unkēr가 있다 (그 외의 양수 형태는 불명확하다).

7. 3. 동사

게르만어는 현재 시제와 과거 시제 형태를 가진 단순한 2시제 체계를 가지고 있었다. 이러한 형태는 고대 고지 독일어에서 계승되었지만, 고대 고지 독일어(OHG)는 추가적으로 완료 시제, 과거 완료 시제, 미래 시제의 세 가지 주변적 시제를 발전시켰다.주변적 과거 시제는 조동사의 현재형 또는 과거형(''wësan'', ''habēn'')과 과거 분사를 결합하여 형성되었다. 초기에 과거 분사는 원래의 형용사 기능을 유지하여 격과 성의 어미 변화를 보였다. 자동사의 경우 주격, 타동사의 경우 대격으로 변화했다.[1] 예를 들면 다음과 같다.

>''After thie thö argangana warun ahtu taga'' (Tatian, 7,1)[2]

>"여덟 날이 지난 후", 문자 그대로 "그 후 여덟 날이 지나갔다"

>''phīgboum habeta sum giflanzotan'' (Tatian 102,2)[3]

>"어떤 사람이 심었던 무화과나무가 있었다", 문자 그대로 "무화과나무는 어떤 사람(''또는'' 누군가)이 심었다"

그러나 시간이 지남에 따라 이러한 어미 변화는 사라졌고, 분사는 더 이상 형용사로 간주되지 않고 동사의 일부로 간주되게 되었는데, 이는 현대 독일어와 같다. 이러한 발전은 중세 라틴어 형태를 표현할 필요성에서 비롯된 것으로 여겨지지만, 다른 게르만어(특히 고트어는 성경 텍스트가 라틴어가 아닌 그리스어에서 번역되었음)의 유사성은 독립적인 발전의 가능성을 제기한다.[4]

게르만어는 또한 미래 시제가 없었지만, OHG는 조동사 ''skulan''(현대 독일어 ''sollen'')과 부정사, 또는 ''werden''과 현재 분사를 사용하여 주변적 형태를 만들었다.

>''Thu scalt beran einan alawaltenden'' (오트프리트의 복음서 I, 5,23)

>"너는 전능자를 낳을 것이다"

>''Inti nu uuirdist thu suigenti''' (Tatian 2,9)

>"그리고 이제 너는 침묵하기 시작할 것이다"

이러한 새로운 형태와 함께 현재 시제는 미래 시간을 나타내는 데 계속 사용되었다(현대 독일어에서도 마찬가지임).

다음은 강동사 ''nëman'' ("취하다")의 활용 예시이다.

| colspan="2" | | 직설법 | 기원법 | 명령법 | |

|---|---|---|---|---|

| 현재 | 1인칭 단수 | nimu | nëme | — |

| 2인칭 단수 | nimis (-ist) | nëmēs (-ēst) | nim | |

| 3인칭 단수 | nimit | nëme | — | |

| 1인칭 복수 | nëmemēs (-ēn) | nëmemēs (-ēn) | nëmamēs, -emēs (-ēn) | |

| 2인칭 복수 | nëmet | nëmēt | nëmet | |

| 3인칭 복수 | nëmant | nëmēn | — | |

| 과거 | 1인칭 단수 | nam | nāmi | — |

| 2인칭 단수 | nāmi | nāmīs (-īst) | — | |

| 3인칭 단수 | nam | nāmi | — | |

| 1인칭 복수 | nāmumēs (-un) | nāmīmēs (-īn) | — | |

| 2인칭 복수 | nāmut | nāmīt | — | |

| 3인칭 복수 | nāmun | nāmīn | — | |

| 게룬디움 | 소유격 | nëmannes | ||

| 여격 | nëmanne | |||

| 분사 | 현재 | nëmanti (-enti) | ||

| 과거 | ginoman | |||

동사는 직설법, 접속법, 명령법의 법, 현재형, 과거형의 시제, 그리고 1인칭 단수, 1인칭 복수, 2인칭 단수, 2인칭 복수, 3인칭 단수, 3인칭 복수의 인칭·수에 따라 어형이 변화한다. 변화 형식은 강변화 동사, 약변화 동사, 과거 현재 동사, 불규칙 동사로 크게 나뉘며, 강변화 동사는 8 종류, 약변화 동사는 3 종류로 세분화된다.

8. 구문

고대 고지 독일어의 구문론에 대한 설명은 근본적인 문제에 직면한다. 라틴어 원본을 번역하거나 이를 기반으로 한 텍스트는 원본의 구문론적 영향을 받을 것이며,[1] 운율과 미터의 필요에 의해 결정되거나 문학적 고어체를 나타내는 패턴을 보일 수 있다.[2] 그럼에도 불구하고, 기본적인 어순 규칙은 대체로 현대 표준 독일어와 유사하다.[3]

현대 언어와 두 가지 차이점은 주어 대명사를 생략할 수 있다는 점과 관사의 부재이다. 두 가지 특징 모두 8세기 알레만어 신조의 시작 부분에서 예시로 나타난다. 장크트갈렌에서 발췌한 신조는 다음과 같다:[4] kilaubu in got vater almahticun|고트 파터 알마흐티쿤 안에 킬라우부de (현대 독일어, Ich glaube an Gott den allmächtigen Vater|나는 전능하신 아버지 하느님을 믿습니다de; 영어 "I believe in God the almighty father").

그러나 고대 고지 독일어 시대 말기에는 주어 대명사의 사용이 의무화되었으며, 정관사는 원래의 지시 대명사(der, diu, daz|데어, 디우, 다츠de)에서 발전했고, 숫자 ein|아인de ("하나")이 부정관사로 사용되기 시작했다. 이러한 발전은 일반적으로 명사와 동사의 어미에서 강세를 받지 않는 모음이 약해져서 발생한 형태론적 구별의 상실을 보상하기 위한 메커니즘으로 여겨진다.

9. 주요 문헌

이 시기 초반에는 상당한 선교 활동이 있었고, 800년경에는 프랑크 왕국 전체가 원칙적으로 기독교화되었다. 고대 고지 독일어 텍스트가 포함된 모든 필사본은 독일어보다는 라틴어로 글을 쓰는 것이 주된 임무였던 필사자에 의해 교회 필사실에서 작성되었다. 결과적으로, 대부분의 고대 고지 독일어 텍스트는 종교적인 성격을 띠며 교회 라틴어의 어휘에 강한 영향을 받았다. 실제로, 현존하는 대부분의 산문 텍스트는 라틴어 원본을 번역한 것이다. 힐데브란트의 노래de와 같은 세속적인 작품조차 종교적인 코덱스의 여분의 시트에 기록되었기 때문에 보존되는 경우가 많다.[4]

가장 오래된 고대 고지 독일어 텍스트는 일반적으로 아브로간스로 여겨지는데, 이는 750년에서 780년 사이에 작성된 라틴어-고대 고지 독일어 용어집으로, 아마도 라이헤나우에서 유래되었을 것이다. 8세기의 메르제부르크 주술은 기독교 이전 독일 문학의 유일한 잔재이다. 라틴어 원본에 의존하지 않는 가장 초기의 텍스트는 힐데브란트의 노래de와 베소브룬 기도문으로 보이며, 9세기 초의 필사본에 기록되어 있지만, 텍스트는 이전 사본에서 파생된 것으로 추정된다.[4]

바이에른의 ''무스필리''는 광대한 구전 전통의 유일한 생존자이다. 다른 중요한 작품으로는 오트프리트 폰 바이센부르크의 복음서de(복음 조화서), 루트비히의 노래de와 9세기의 게오르크의 노래de가 있다. 초기 중세 고지 독일어(부터)와의 경계는 명확하지 않다.[4]

초기 중세 고지 독일어 문학의 예로는 안노의 노래de가 있다.[4]

고대 고지 독일어 문헌은 대부분 기독교와 관련되어 있다.[4]

10. 예문

8세기

성 갈루스의 주기도문[2]

9세기

바이센부르크 교리문답[3]

고대 고지 독일어 《디아테사론》[4]

9세기 초

프라이징거 주기도문